さんぽみちのちしつColumn

第47話 最終回 ~玉川毒水~

秋田県の内陸部東側、田沢湖と奥羽山脈(八幡平)の間を雄物川最大の支流・玉川が流れる。その上流域には数多くの温泉が湧出しており、「癌でも治る」と噂される玉川温泉もその一つである。玉川温泉は、超強酸性の高温泉であり、最大の湧出孔「大噴」(おおぶけ)では、pH1.1~1.3,水温97℃の熱水が毎分8千リットル以上、絶え間なく湧き出している。

玉川温泉の温泉水が流れ込む玉川(河川)も極めて高い酸性度を示し、一名「玉川毒水」と呼ばれてきた。水田に引けば稲が枯れ、生活用水にも適さず、魚も棲まず、発電所や河川構造物にも大きな被害を与える。流域住民にとってその水質改善は、積年の悲願となっていたのである。天保12年(1841年)、角館の田口某氏らが私財を投じ、温泉水の湧出量を減らすべく噴出孔の周辺に排水路を掘削した。これを初めとし、大穴を掘って地中に温泉水を浸透させようとしたり、野積みの石灰岩を温泉水に浸して中和させようとするなど、さまざまな方法によって毒水の改善を試みた。その一環として昭和14年、田沢湖の豊富な貯水によって酸性水を希釈すべく、玉川の流れの一部を湖に導入する手段がとられた。この事業は当初こそ一定の効果を得たものの、湖の急激な酸性化により、生息していた固有種のクニマスをはじめとする魚介類の大半が姿を消してしまう事になる。後日談として、あのさかなクンにより山梨県の西湖にて、かつて卵を移植したクニマスの子孫が発見された事は記憶に新しい。

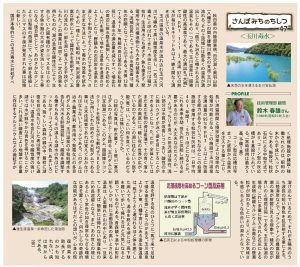

国が本格的にこの玉川毒水に対処すべく処理施設が建設・稼働されたのは、昭和の末から平成に入ってからである。施設は、粒状石灰による中和方式であり、コーン型の反応槽が6基設けられている。(常時使用は最大5基、予備1基)

コーン型反応槽は窄まった底部から温泉水を注入する事により、長い滞留時間と攪拌効果により効率的な処理が可能となる。この施設で玉川温泉全湧出量の95%をpH3.5以上に改善する能力があるという。ちなみにこの処理施設で使用する粒状石灰岩は、一日平均40t、年間1.5万tほどになるとか。これを未来永劫、恒久的に供給し続ける必要があるのだが、大丈夫なのだろうか。一方、とばっちりを食った田沢湖は現在、浅い部分は水質が改善しつつあり、酸性の水に強いウグイが泳ぐ姿を目にすることができるようになった。だが、全体としてはまだまだ生物の姿は希薄で、その青く澄んだ湖面の奥底には、暗い死の世界が広がっているのである。この湖に住むという辰子姫(竜)は、いったい何を食べているのだろう。ひもじくは無いのだろうか。

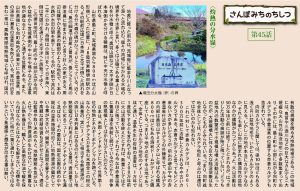

口絵の写真は、貯水量2.5億㎥(寒河江ダムの2倍以上!)を誇る、玉川ダム(玉川宝仙湖)である。このダム、超固煉りコンクリートを転圧しながら敷均す「RCD工法」が用いられた初めての大型ダムである事は、土木技術者であれば覚えておかなければならないトピックである。このダムは治水・農業水利・都市用水・発電などの多目的ダムであるが、玉川温泉の中和処理水を含む河川水を貯留混和して、酸度を調整する働きもある。その湛える湖水の色はビビットなターコイズブルー(天色:あまいろ)である。瑞々しい森林の緑の中、最初に湖面を目の当たりにした者は驚愕するに違いない。温泉水を含む河川や酸性度の強い湖では水が鮮やかな青色を帯びることが多い。これは高い酸度により地盤中に多量に存在するアルミニウムなどの微粒子が溶け込んでいるためで、それが太陽光のうち波長の短い青色を乱反射する事による。三陸海岸などで、プランクトンの豊富な親潮の海が紺碧に見える現象や、晴天の空が青いのと理屈は同一である。玉川宝仙湖の場合、これに多量に投入された石灰による生成物(硫酸カルシウム:石膏など)の懸濁粒子が加わることにより、どこか不気味さを感じるような色合いの湖水となっている。

温泉を評する句のひとつに「馬で来て足駄で帰る後生掛」と言うのがある。玉川温泉より少し東、八幡平寄りにある後生掛温泉は、馬でようよう運ばれるほど体を悪くした病人でも、湯治を終える頃には、高下駄を履いて歩いて帰れるほど元気になると謳っているのである。青森酸ヶ湯や山形肘折もしかり、特に治癒効果の高いとされる温泉は、人里離れた山の中にあり、一旦来てしまえば、簡単には帰れない地理条件のため長逗留となる。また、あの世との境にあるという常世の如き尋常ならざる環境に身を置くことにより、何かしらの奇跡的な効能があるはずだとの想いが、心身の恢復効果を助長するのかも知れない。病は気からである。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

第46話 ~白鷹山と絹の道~

白鷹山は山形県のほぼ中央部にある火山で、鳥海山や月山などと同じく出羽山地に含まれる。奈良時代の高僧・行基がこの地を訪れた際、どこからともなく白い鷹が舞い降りると一面が荘厳な光に包まれたという古事より、白鷹山と呼ばれるようになったと云う。また、この山を信仰した米沢藩の名君、上杉鷹山の名も山名に由来しているのだとか。山頂には、日本五大虚空蔵尊に数えられる福満大虚空蔵が祀られ、養蚕と農業の神として人々に篤(あつ)く信仰されてきた。

ところでこの白鷹山、非常に複雑な形状をしており、見る方向により全く違った印象を受ける。長井や米沢方面から見れば、西黒森山・白鷹山・高森山と並ぶなだらかな稜線が連なった穏やかな姿を見せる。対して逆方向の山形・村山側は、片倉山や東黒森山などの山々が不規則に折り重なるように現れ、その間に畑谷や簗沢など、隠れ里のような集落が点在する。また、近傍の県民の森付近では緩やかな丘や浅い谷地形が連なり、その合間に大小20余もの湖沼が散らばる非常に変化に富んだ景観となっている。

白鷹山の火山活動は古く、70~80万年前頃とされる。火山の種類としてはデイサイト(粘度の高い熔岩の白っぽい火山岩)質の成層火山であり、概して円錐形に近い尖った山型となる事が多い。かつての白鷹山は、現在より数百mほども高く、その山頂部は現在より北東側にかなりずれた位置にあったらしい。この古白鷹山は後年、山頂から北東側一帯にかけて大崩壊を起こす。その土砂は、流山(ながれやま)と呼ばれる小山や丘陵地を作りながら広範囲を覆うように広がり、一部は山形盆地の辺縁部まで達している。また、流山の間の凹部に水が溜まることにより、後に数多(あまた)の湖水になったと考えられている。

この山体崩壊の要因は、火山の水蒸気爆発もしくは巨大地すべり崩壊の何れかと考えられてきた。前者は明治期に大爆発した会津磐梯山を彷彿とさせるが、白鷹山に当てはめると活動期(約70万年前)に崩壊した土砂の残存地形としては周辺の浸食度が小さすぎ、経過年代にそぐわないと言われてきた。近年、白鷹山を横断するように大規模な地下探査が行われ、併せて湖沼群の底部土質の年代測定なども進められたことにより、周辺の地質構造や地形の成り立ちが次第に分かってきた。それによれば、湖沼の基となる流山の生成は約10万年前頃とされ、火山の活動期とは大きく異なる。つまり白鷹山の山体崩壊は火山活動によるものでは無く、後者の地震や地下水変動による大規模な地すべりであったようだ。また、探査の結果には白鷹山を横切るような構造線(大規模な断層)がある可能性が見いだされ、その変動が地すべりの一因であったとも言われている。白鷹山は、かつて優麗な孤立峰であったものが、巨大な山体崩壊により大きく姿を変えた。その結果、多くの湖沼や湧き水に恵まれ、郷愁(きょうしゅう)に満ちた山里の原風景が生まれたのである。

県民の森の南西側、白鷹山との間に大平・嶽(たけ)原(はら)という今は住人も殆どいない廃れた集落がある。集落の背後は白鷹山山頂まで一気に駆け上がる斜面となっており、これがくだんの巨大地すべりの滑落崖と見られる。かつて山形市の門伝より、これらの集落を通って白鷹町荒砥まで至る狐(きつね)越(ごえ)と呼ばれる旧街道があった。(現在も「狐越街道」の名は残るが、本来はこの旧街道が本筋である)この街道は養蚕が盛んであった荒砥にむけ、飼料の桑の葉を運ぶため多くの牛馬人足が行き来した。山形と荒砥では桑の葉の展葉が一週間ほども異なることより、早採りの桑を荒砥に運ぶため、1日2往復する猛者もいたのだとか。荒砥口には、桑の葉を包んだコモの束がずらりと二百m以上も並んだものだと云う。隆盛を極めた養蚕(絹)の道であったが、大正12年、国鉄長井線(現・フラワー長井線)の開業と共に物流が鉄路へと移り、狐越の往来は一気に激減することになる。何軒もの茶屋や宿が繁盛するなどあれほど賑わった山間(やまあい)の街道はたちまち衰退し、狐の術がとけるかの如く人々の記憶からも忘れ去られていったのである。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

第45話 ~灼熱の分水嶺~

地表に降った雨水は、流域毎に集まり川となって海へと流れ込む。個々の流域に分かれる水域の境界を分水界と言い、多くは山稜である事よりこれを分水嶺と呼ぶ。奥羽山脈など、太平洋側か日本海側かを分ける稜線は、特に中央分水嶺と呼ばれる。

山形県最上町、宮城県境から800mほど山形側に入った位置に、JR陸羽東線堺田駅がある。その駅前広場に日本海と太平洋側へと流れを分ける分水嶺の碑がひっそりと立っている。近くには、奥の細道で芭蕉と曽良が、蚤シラミと馬の排泄臭に悩まされたと言う封人(ほうじん)の家がある。周辺は緩やかな高原の鞍部のような地形で、1本の水路が水田の間を南下してくるが、駅前で流れは二手に分かれ、西側は小国川をへて日本海へ、東側は荒雄川を通じて太平洋へと旅発ってゆく。

この堺田地区は、最上町の中心部が広がる向町小盆地から宮城県側の中山平や鳴子などの温泉地が連なるエリアへと通ずる位置にある。また、山形県側にも向町盆地の南東方に赤倉温泉、西の渓谷に瀬見の温泉街を抱えている。実は付近を含む一帯は、栗駒南部地熱地域とも呼ばれ、国内有数の規模を誇る大地熱地帯である。この地域には、鬼首や三途川などの巨大なカルデラ(大規模な火山性の陥没地形)が多数集まっており、その中には、最上町中心部に広がる向町カルデラや赤倉温泉の位置する赤倉カルデラも含まれている。

向町カルデラに関しては、径10㎞ほどもある浅く円い盆地地形で、いかにもカルデラのように見える。しかしこの地が本当にカルデラなのか、それとも単に山地に囲まれた構造性の盆地なのかの議論がかつてからあった。火山活動は50万年ほど前には終了したとされるが、はっきりした活動の痕跡が殆ど残っていない。どうも盆地内の数箇所で小規模な噴火活動はあったのだが、大規模噴火に伴う巨大な陥没現象は生じなかったものとみられている。つまり、向町盆地全体としては、カルデラ地形と呼ぶのは適切ではないのかも知れない。

これに対して赤倉カルデラは、200~300万年前に活動したとされるやや古いカルデラである。赤倉カルデラと言ってもピンと来ない方が多いだろうが、前出の堺田や今の赤倉温泉付近がカルデラの外縁寄りで、カルデラの内部は奥(おう)羽山(はやま)やミミズク山と呼ばれる標高800mほどもある溶岩ドームがデーンと鎮座している。つまり平地が点在する山地であって、全体としてはカルデラ地形のイメージにはほど遠い。温泉を生む岩体の温度は、1万年で1度低下するとも言われており、200万年前に火山活動を終えたとすれば、熱量としてはそれほど残っていない。それでも今なお赤倉温泉に豊富な湯を供給し続けているのだから、岩体の熱規模としてはかなりデカいのだろう。

日本は、米国・インドネシアに次ぐ世界第3位の地熱エネルギーポテンシャルを誇っている。なんとハワイやアラスカを含む米国全土の総火山熱量の、実に3/4に相当する熱資源が、この狭い日本列島にはあるのだそうだ。しかし地熱発電などで利用されている量は、資源量ではるかに劣るニュージーランドやイタリアにも遠く及ばない。その要因は、国定公園の網の中や既往の温泉施設の近くに地熱資源が偏在している事が大きいが、開発に長期間を要することや高額な初期投資も足かせとなっている。適切な監視や取り決めのもと、地熱開発を急がないとせっかくの熱資源が生かせない。この豊富な火山熱を横目に、輸入した高価な石油で暖を採らねばならぬとはなんとも解せない。石橋を叩いている内に時代に乗り遅れてしまうのではないかという焦燥感と懸念が尽きる事は無い。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

第44話 ~黒ぼく土とスイカ~

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

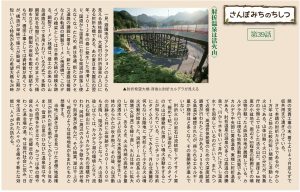

第43話 ~幻の左荒線~

山形県のほぼ中央部を占める白鷹山とその周辺山地。かつてこの山地をぐるっと一回りする内陸環状鉄道の計画があった。山形から寒河江を経て左沢に至る左沢線と、赤湯駅から荒砥へと至る山形鉄道フラワー長井線は、行ったっきりの行き止まり路線(こういうのを盲腸線と言うらしい)となっている。大正中期にこれらが全線開通した直後、引き続き左沢から荒砥間「左荒線」の建設が熱望され、何度も県から国へと請願書が出されている。その文面は、おおむね次の通りであった。(意訳)「本地域には朝日山地の豊富な木材と石材があり、また、沿線地域は養蚕が盛んでその織布も潤沢である。しかし、交通網が貧弱で思うように流通が伸びない。よって、左荒線の整備によりその問題を解決すると共に、仙台~山形~新潟への陸羽横断線が実現でき、国策として非常に利が大きい。」そしてついに、昭和15年完成として整備計画が可決し、一気に左荒線が現実味を帯びてくる。

ところが丁度その頃、国際情勢が緊張度を増してくる。昭和12年の盧溝橋(ろこうきょう)事件を発端とする日中戦争が開始され、日本はそのまま第二次世界大戦へとなだれ込んでゆく。一旦は決まった左荒線の計画も棚上げとなり、戦後の復興期においても対応が後回しとなってしまう。昭和30年代以降、モータリゼーションの台頭と共に活動が次第に下火となり、左沢線・長井線も利用客が減少し、昭和63年に長井線が第三セクターに移管される。そしてついに平成8年、期成同盟会も解散し、百年越しの左荒線の構想は夢へと潰(つい)えたのである。

ところで仮に左荒線が実現していたとすれば、鉄路の沿線や駅名はどのようになっていただろうか。私が地形図とにらめっこした左荒(妄想)線は次のようになった。

(大江町)左沢駅→本郷駅→(月布川橋梁)→(朝日町)大谷駅→(眼鏡橋梁・最上川)→和合駅→りんご温泉駅→宮宿駅→(五百川橋梁・最上川)→常盤駅→(暖日橋梁・最上川)→(杉山トンネル)→(白鷹町)大瀬駅→(大森山トンネル)→下山あゆ茶屋駅→黒滝駅→荒砥駅

途中、上郷ダムからあゆ茶屋の間については、地質的に脆弱で川岸が狭いため線路を通せず、長い2本のトンネルで連絡する必要がある。中間の大瀬集落は小村であるが土地は広いためトンネルの中継駅として重要である。また、黒滝駅は黒滝橋の対岸側にも大きな集落があり、集客を見込める。などなど・・。高低差や地形より線路や停車駅の位置をあれこれ考えたり、断層の位置や地層の状態よりトンネルのルートを検討したり。また、実際に左荒線の列車に乗った場合の車窓からの眺めを想像したりとか。業務で得た知識やスキルが、架空の線路をより明瞭に、現実味を帯びて見せてくれる。こういう無稽(むけい)のイメージ遊びも、また一つの男の夢(ろまん)じゃないだろうか。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

第42話 ~五百川渓谷の今昔~ 連載4周年特別号

山形県の中央部、白鷹町菖蒲(しょうぶ)から大江町左沢(あてらざわ)間の最上川を「五百川(いもがわ)渓谷」と呼ぶ。当地は、置賜(長井)盆地と山形盆地とを繋ぐ河川の狭隘部で、地質的にも歴史的にも数々のトピックスがある。身近な最上川のあまり知られていないトリビアをひもといてみよう。

1.黒滝とつぶて石

「黒滝」は、白鷹町菖蒲地区の最上川本流にあった岩場であり、江戸時代初期に開削されて現在は存在しない。国道287号線より分かれて置賜三十三観音の27番、高岡観音を擁する高岡地区に渡る橋梁に「黒滝橋」の名が残る。

▲黒滝橋下流-つぶて岩とうねる岩盤

写真は、濃緑の樹木が茂り秋雨前線が活発になる前の頃か、渇水期で川底があらわになり、その様子がつぶさに見てとれる。川底の右岸側は、ほぼ平らな岩盤面が広がり、巨石「つぶて石」がポツンと立っている。中央の瀬を挟んだ左岸側や奥(下流側)には、流れと並行だったり斜交したりと岩盤の断面(層理)がうねるように続いている。つぶて石は、白鷹町の史跡にも指定されており、高さ3.5m,重量は50tほどと言われている。この石、鎌倉時代の豪傑・朝比奈義秀が大朝日岳のてっぺんから傍らの石をむんずと掴んで左手でぶん投げたものだとか。石には朝比奈の掴んだ指跡がくっきりと残っているそうな。さらに、思いのほか手前に落ちたと感じた彼は、別の石を今度は右手で放り投げたところ、白鷹山をはるかに越えて今の山形市まで飛んでいったとかいう、荒唐無稽な与太話が伝えられている。さらに丁寧なことに、山形市門伝に「つぶて」(礫石)なる地区が現にあり、朝比奈が投げたという巨石が祀られている。但し、山形市に伝わる巨石伝説は白鷹町のそれとは微妙に話の筋が異なっており、興味深い。

川底にウネウネと曲線を描く岩盤は、本道寺層と呼ばれる泥岩である。本道寺層は、今から1300万年ほど前、日本列島の大半が海に没し深海の環境であった時代、ゆっくりと海底に沈降した泥が固まったものであり、広域に分布する岩盤としては、県内で最も古い堆積岩の一つである。堆積岩は、当初水平に土砂が積み重なって出来るが、時間を経る毎に、地殻運動の影響で、地層が傾動したり、うねるように波打ったり(褶曲)、千切れて段差(断層)を生じるようになる。こうして長い時間を経て変遷を繰り返した本道寺層は、最上川の急流で平坦に削り均されて、幾何学的とも言える鮮やかな地層の模様が浮かび上がったのである。地質的にはこのつぶて石のある黒滝やあゆ茶屋付近が最も古い地質で、その周辺は次第に新しい地層へと移り変わってゆく。

2.あゆ茶屋付近の最上川

あゆ茶屋は、「道の駅白鷹ヤナ公園」の通称で白鷹町の下山地区にある、日本で最大級の常設のヤナ場が設置された観光施設である。一年を通じて様々な催し物が開かれ、特にGWの「ヤナ開き」と秋の「あゆ祭り」には大勢の観光客が訪れて活況を呈する。そのあゆ茶屋のヤナ場に降りる階段より、比較的水量の少ない時期なら写真のような風景を見ることが出来る。

▲ヤナ場奥の川底は横断方向の縞模様

あゆ茶屋付近には、本道寺層がほぼ最上川に直行した方向に、また、上流側に緩く傾いて分布する。本道寺層の基となる「泥」は、土砂の供給があった当初は比較的粗い粒子が沈み、時間が経つと次第に細かな粒子へと移り変わる。いわゆる水の分級作用であり、これを幾千幾万回と繰り返すことにより、細かなウエハースのような地層が出来上がる。堆積岩の流水による浸食は、粒子の粗い部分から進みやすい。その良い例が宮崎県の名勝「鬼の洗濯板」だ。青島を囲むように広がる岩盤は、泥岩と砂岩が積み重なったものであり、日向灘の荒波で砂岩の部分が先に浸食されるため洗濯板のような奇景となった。あゆ茶屋付近の地層の模様も同じような原理で生じたものだ。

ところであゆ茶屋の下の最上川、渇水期には河川水のほぼ全てがヤナ場に流れ込む。あゆにとっては死のロード、逃れるすべは無い。実はこのヤナ場、舟運のための河道掘削跡の深みを利用して設けられている。舟運に燃えた昔人のお陰で今のあゆ茶屋が成り立っているのだ。

3.西村久左衛門の執念

江戸時代初期、最上義光が碁点・隼・三ヶ瀬の三難所の掘削により山形から酒田までの舟路を開き、舟運により山形城下は大層栄えた。一方、米の輸送にも苦労している米沢藩に対して、京の商人・西村久左衛門は、船が通れない黒滝の難所を開削すれば米沢から酒田までの水路が開け、物流が盛んになり、藩の利益は莫大なものになると進言した。しかし当時の米沢藩は財政難を理由にこれを断わり、結局、独力で河川整備を行うこととなる。元禄5年、西村は荒砥から最上領長崎(現中山町)までの川筋普請を願い出、五百川渓谷の河道整備が行われる事となった。

▲佐野原の舟道開削跡 – 全て人力掘削!

工事は渇水期となった元禄6年6月から始められた。黒滝は、水面上に多くの岩が現れており、流水がそれらの岩にうち当たっては、あたかも滝のような音を響かせる勾配のある早瀬だったらしい。工事の現場には、櫓(やぐら)が建てられ、吊り上げた鉄錐を落として岩を砕く方法で通削を進めた。黒滝開削のほかに左沢までの五百川渓谷も整備し、全長はおよそ30㎞。同様の遺構としては日本最長を誇る。完成したのは翌年9月。しかし人力のみで冬季を含んで一年強の年月で完成とはあまりに速い。ある研究者は、どうも10年ほども前から実際の施工は行われていたらしいと分析している。また、舟道開削が完了した直後、西村は置賜米の運搬を一手に請け負ったそうな。綿密に商売の網を仕掛けていた京の大店(おおだな)・西村久左衛門、かなりしたたかな古狸のようだ。

4.五百川渓谷の川岸は不安定

五百川渓谷がある一帯は、白鷹山や月山などと同じ「出羽山地」に含まれる。この出羽山地、今も僅かずつだが隆起運動が続いている。一方、最上川は流域を少しずつ浸食しながら流れ下るのだが、五百川渓谷では隆起運動と浸食のせめぎ合いにより、十分な時間を採れずに流路だけが深くなる。周辺の地質は比較的軟らかな堆積岩。結果、脆弱な地質で急勾配の川岸が出来上がる事となる。なので五百川渓谷の川岸は、斜面の安定性が担保できずに簡単に崩れる。あっちで地すべり、こっちで崖崩れと、年がら年中どこかで工事が行われている。

▲大平橋より上流左岸側、地すべり対策跡

十数年前、朝日町の最も南側の集落「今(こん)平(ぺい)」の対岸側、白鷹町大瀬地内で大規模な地すべりが発生し、半年ほど国道が閉鎖される事態となった。現地は、最上川の川岸が長大斜面となっている部分で、国道はその中ほどに無理矢理小段を造って通している。主要幹線道路の一つと言うことで県は急遽対策工事に着手した。地すべり対策は通常、地下水を抜いたり盛土や切土で斜面を緩くしたり、杭を打つなど様々な工法を組み合わせて行われる。しかし当地は場所が狭隘で、大型の機械が必要なものや地形を大きく改変するような工法が使えず、何より早期の国道復旧が命題とされていた。そこで工費という面では不利となるが、数百本ものグランドアンカーを地中に打ち込み、その緊張力で地表の変位を縫い止めるという力業(ちからわざ)で対策を行っている。その後現在まで、とりあえず斜面は安定を保っているようには見える。しかしながら地形的には、どう考えても国道を通すに適した場所では無く、それほど遠くない将来、トンネルや大規模な堀割など、根本的な対策が必要となるだろう。

5.上郷ダム

上郷ダムは、堤高23.5mの重力式コンクリートダムで東北電力が管理する発電用ダムである。戦後高度成長期の電力需要をまかなうため、昭和36年に建設に着手、翌37年に完成している。鉄筋コンクリートの耐久性(寿命)が50~100年と言われている中、かなりのお爺ちゃんと言える。また、最上川本流にある唯一のダムでもある。

ダムは完成後、上流から流入する土砂によって年々埋積してゆく。上郷ダムのダム湖は総貯水容量766万㎥に対し、令和2年時点にて有効貯水容量は271万㎥(総貯水量の35%)に過ぎない。ダム本来の機能の一つ、大雨時に一時的に河川水を溜めて流水を制御し、下流域の洪水を防止するという「治水作用」の能力は、この有効貯水率に比例する。だが、現状ではその七割方、機能が低下している状態と言える。どうりで近年、雨が降るとすぐに上郷ダムの放水のサイレンが鳴る訳だ。実際には殆ど貯水マージンが無いのではと危惧している。(発電用ダムという性格上、ダム湖の運用水位を高めに保持しなければならず、緊急時の貯水マージン・治水能力が小さくならざるを得ないと云う側面もある)

▲上郷ダムの俯瞰写真と堆積土砂

上郷ダムは、上流から供給される土砂のほか、朝日山脈から注ぎ込む朝日川が、直接ダム湖へ大量の土砂を吐き出し、浅瀬を作り出している。また、ダムがあるとダム湖だけで無くかなり上流側まで川底が浅く、流れが緩やかとなる。

川がよどむと増えるカワザイ(似(に)鯉(ごい))が渓谷の河面を悠々と泳ぐ姿を見ると、本来の自然とは何か違うような漠然とした不安感を覚えるのは私だけであろうか。ちなみにこのカワザイ、鯉の仲間なのだが山形では下魚とされ誰も捕らない。体長も50~60㎝、中には1m近くの個体もおり鳥も近寄らない。魚としては生態系の頂点と言え、どんどん増える厄介者である。

6.最上川のおき土産

上郷ダムより下流側の最上川沿いには、段丘面が一気に広がり、名産のりんごをはじめとする耕作地が続く。朝日町の北東端にある大谷地区も例に漏れず広い段丘面となっているが、ここではごく平坦な水田が連なり、軟弱な湿地帯も存在する。

▲大谷地区は旧河道地帯

大谷地区には「秋葉山」という孤立丘があるが、これはかつて東側の川向かいにある山稜と半島状に続いていたらしい。最上川はこれを迂回するように西に大きく弧を描くように蛇行して流れ、しかも出口が地すべり崩壊などで狭く、河川水が滞留したため、山中にもかかわらず軟弱な湿地が発達したようだ。その後最上川が秋葉山の山列の一部を洗掘し、流れがショートカットして河道が大きく東に遷移した。ちなみに東側の山列の浸食面は、川岸が最大150mもの高さまで急角度で立ち上がっており、明神断崖(通称:用のハゲ)と呼ばれる景勝地となっている。この崖の地質は浅い海の時代(数百万年前)に生成した軟質なシルト岩などの堆積岩である。大谷地区の旧最上川河道の高さと、現在の最上川の高さは30m以上もの開きがあるが、岩質が軟らかであったため、最上川が急速に洗掘して流路が大きく低下したのだろう。

最上川によるこのようなショートカット地形は、五百川渓谷に限らず数多く存在する。朝日町の中心地・宮宿地区もそうであるし、下流の大江町や寒河江市街地に接した地区にも何ヶ所も見いだせる。古い地形図で円弧状に繋がる水田地帯や滑らかな曲線を描く小崖を見つけると、数千年前の川の流れを辿ることができてうれしくなる。自分が生まれ育ったこの地の移り変わりに思いを馳せる事は楽しいし、これが単なる私の爺むさい興味で無いと思いたい。

-後書きに代えて

本稿の原案は、来期入社を控えた皆さんへの講演資料が基となっている。本来、第4回を迎えるさんぽ道特別号については、別の話題を予告していた。だが一部社員の方より、くだんの講演内容をちゃんと知りたかったと言う声や、私自身、せっかく集めた資料をこのまま破棄するのは勿体ないという気持ちもあり、大幅に加筆・加図して再登場の運びとなった。世の中3R運動を推進しなければならない。資源の少ない日本、省資源(Reduce)・再利用(Reuse)・再資源化(Recycle)の精神が大切である。とかなんとか云々(うんぬん)・・・

まぁ、本音は忙しくてじっくりまとめる余裕がなかっただけでして。平にご容赦を。次回こそは、辰子姫と玉川毒水に挑みたい。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

第41話 ~刻まれた大地震の記憶~

山形市の郊外、西側に膨らんで流れる須川のさらに外側、玉虫沼や県民の森などが広がる丘陵地群とに挟まれた地区を「山辺段丘」と呼ぶ。地名的には山辺町山辺から山形市村木沢・門伝・本沢と連なるエリアだ。地形は丘陵地の山すそに、半ば食い込むように広がる小規模な平地~緩傾斜地の集まりとなっている。丘陵地は白鷹山を頂とする隆起地形で、月山や鳥海山などと同じ出羽山地に含まれる。また富神山や大森山など、特徴的な三角形に尖った山々は、古い時代に活動した貫入岩と呼ばれる一種の火山である。

山辺段丘では、丘陵地から発して須川に注ぐ数多くの小河川が地区を横断して流れている。その個々に小規模な扇状地が造られ、隣接する河川と折り重なるように連続した堆積平野を形作っている。一般には、河川が生成した堆積地が再び河川の流れで浸食されて残った地形を段丘と呼ぶ。当地の場合、多くの河川が相互に影響しあったため、全体的には複合開析扇状地と呼ばれる地形となっており、これも段丘の一つの形態である。小河川毎に土砂の供給能力や堆積地の規模が異なるため、砂礫台地や多彩な扇状地、浸食谷及び湿地性の低地まで様々な地形が入り組んで分布している。

この地区のもう一つの特長として断層の影響が挙げられる。当地には、県内最大の活動度を有する活断層(山形盆地西縁断層帯の山辺セグメント)が潜在している。その変位速度は1.4m/千年、活動する間隔は平均1.9千年だそうだ。また、将来活動確率は、向こう30年で2%と推定されている。これをアブナイと感じるかまだまだ大丈夫とみるのかは個人の判断だが、もし今度動いたら阪神淡路大震災級の直下型地震が発生する事になるらしい。

今から130年ほど前、岐阜県で発生した日本最大級の内陸地震「濃尾地震」では、山間の水田を斜めに横切るように垂直変位6m、横ずれ4mもの断層崖を生じた。これは書籍や雑誌などで何度も取り上げられ、社会の教科書にも写真が載っていたので覚えがある方も多いだろう。くだんの山辺段丘の地形もよく見ると、地表勾配と直交して線状に延びる、おびただしい数の傾斜の急変点や段差・小崖などを見いだせる。その一つ一つが過去に発生した断層の変動によって生じた、言わば大地震の記録である。

人間の一生など活断層の活動間隔から言えばほんの一瞬でしか無い。たびたび大地震が発生してきた三陸沖でさえ、東日本大震災ではろくな対策が取れなかったのだ。そして今後、科学技術がいくら発達したとしても、地震の発生を正確に予測することは難しいだろう。いつ発生するか分からない大地震を過度に恐れる必要はないし、その対策や備えも本当に有効かどうかは怪しいが、いつ来てもおかしくは無いという認識や覚悟は必要だろう。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

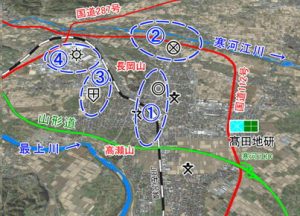

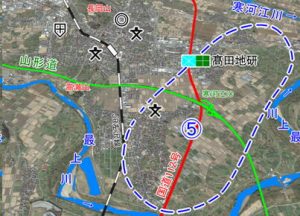

番外編 ~寒河江市の地下水~

南部小学校、中部小学校の4年生の総合的な学習の時間で、社長が地質と地下水について講演しました。その中から『寒河江市の地下水』についてご紹介します。

寒河江市は寒河江川と最上川に挟まれた土地で「段丘」や「扇状地」と呼ばれる川の流れで作られた地形です。

また、寒河江市には長岡山から高瀬山に続く地下の丘があります。

そのため、西側の豊富な地下水が東側に流れて行きません。

中部小学校もちょうどこの岩盤の上に建っています。

① 水を透さない岩盤の丘に接した寒河江市街地付近は、あまり地下水が豊富ではありません。でも地下の温度が上がりやすいので温泉が湧き出しやすい特徴もあります。

② 寒河江警察署付近には寒河江川の流れと同じ方向に流れる「伏流(ふくりゅう)水(すい)」と呼ばれる地下水があります。きれいでおいしい水のため、水道の水源としても利用されています。

③ 寒河江市立病院付近は「塩水(しおみず)」という地名です。地下深くに太古の海の水の成分が溜まっているため、その名の通りしょっぱい塩水が出る井戸があります。

④ 寒河江中央工業団地付近には大きな工場がたくさんあり、大量に地下水を汲み上げています。そのため将来、地下水がなくなるのではないかと心配されています。

⑤ 南部小学校を含む寒河江市南部地区と髙田地研のある東部地区は、寒河江川と最上川が影響し合ってできた「氾濫(はんらん)原(げん)」という土地です。地下水は比較的豊富ですが地下に川で流れてきた木の枝や葉っぱが溜まっていて、それが腐ることによりメタンガスが発生します。昔は、そのメタンガスを採取して燃料として利用したことがあります。このガスの採取井戸の事業が、髙田地研のはじまりです。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

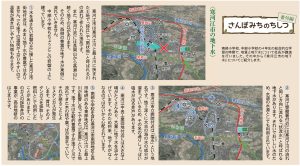

第40話 ~山のいで湯はなぜ白い~

奥羽本線、峠駅。米沢と福島間の板谷峠にあるこの駅は、かつてスイッチバックで分かれた引き込み線に駅舎があった。その近くに「峠の力餅」と記された小さな店舗がある。家屋は他に一軒も無い。峠駅を最寄り駅とする温泉旅館が2軒、山奥にあるだけだ。こんな人里離れた一軒家の店舗だが、今も老夫婦が餅屋を営んでいる。温泉の土産品として、また、上下合わせて1日6本だけの普通列車の乗客のために毎日、力餅を作っている。

峠駅からおよそ8㎞、2時間以上も山道を登った先に姥(うば)湯(ゆ)温泉がある。ゆらゆらと不気味に揺れる吊橋を渡った先、斜面にへばりつくように建つ木造の建物は、旅館というより山小屋のイメージに近い。その先に、自然石で囲まれた露天風呂が設けられている。周囲は荒々しい岩肌が迫り、崖面から水蒸気が立ち昇る。頭上は遮るもののない濃紺の青空が迫る。まさに自然に抱かれた絶景の秘湯である。姥湯は、蔵王や吾妻高湯、乳頭温泉などと同じ火山性の酸性硫黄泉であり、乳白色の濁り湯に特有の湯香が漂う。遮るもののない大自然の中で裸になり湯に浸かると、限りない開放感と風景に没する卑小感を同時に感じる、形容しがたい独特の感覚を味わえる。

ところで、硫黄泉には大きく分けて二種類あるのをご存じだろうか?一つは、この姥湯のように白濁した酸性硫黄泉で、硫黄泉と言えば誰しもがこのタイプを思い浮かべる、ザ・山のいで湯である。正式には「遊離硫化水素型」と言われるタイプの硫黄泉で、源泉から湧出した瞬間は無色透明であるが、空気中の酸素と反応して硫黄成分がコロイド化して析出し、白濁した湯となる。蔵王をはじめとして活火山の熱源から直接湧き出す温泉に多い。もう一つは単に「イオウ型」と呼ばれ、pHが中性~アルカリ性を示すもので、火山から遠く離れた平地に湧く事が多い。硫化水素やチオ硫酸などがイオン状態で溶け込んだもので湯色は、無色から黄色・薄緑色の入浴剤のような色を示すものなどさまざまである。含まれる硫黄分は、ある種の菌により有機物が地中で分解したもので、火山脈とは直接の関係はない。県内では舟唄温泉や湯チェリーなどが挙げられ、新潟の月岡温泉も同じ系統だ。

これら硫黄泉では、白濁した「酸性硫黄泉」の方が刺激が強いようなイメージがあるが、実は平地に湧く「中性・アルカリ性」の温泉の方が体への負担が大きく、湯あたりもし易いのだという。

山形県は、思い立ってすぐに行ける近場に温泉入浴施設が必ずある。我々にとって当たり前でも、他県の人から見たらうらやましい環境なのだろう。今年の夏は猛暑で、とても温泉などという気分にはならなかったが、これからの秋冷の夜長や雪のちらつく風景に、湯の香が恋しくなる季節がすぐそこまで来ている。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ

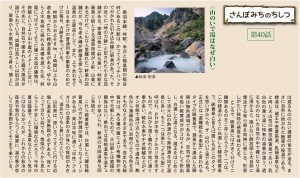

第39話 ~肘折温泉は活火山~

一見、遊園地のアトラクションのようにも見える鉄柱群は、大蔵村の肘折温泉の入口にある肘折希望(のぞみ)大橋である。あの東日本大震災の翌年、2012年の春に発生した地滑りにより、国道から温泉街におりる県道が崩落し使えなくなったため、県は急遽、新たなアクセス道路の建設に着手した。新たな道路は複雑なδ形軌道の鋼製ラーメン桟道橋で、このタイプの橋梁としては日本最大級の規模を誇る。鋼製ラーメン桟橋は、盛土の出来ない山岳道路などで多用されている方式で、多数の鋼管杭を地盤に打ち込み、そのまま上方へ橋脚を立ち上げ、鋼製の床板を載せて剛結するものだ。橋梁工事としては資材費が高くつくが、構造が単純で施工が簡単、何より工期が短いという特長がある。この希望大橋も24時間の突貫工事の末、着工より4ヶ月足らずで仮共用まで漕ぎつけている。

さて本題の肘折カルデラであるが、今から1万年ほど前の比較的短い期間に活動した火山である。山体は無く火口のみだが、気象庁の分類上では歴(れっき)とした活火山だ。直径2㎞程度の小盆地で、周辺8㎞程度の範囲にその噴出物が載った火砕流台地が展開している。カルデラ内では現在も地熱活動が活発であり、カルデラ中央部に黄金温泉、東端に肘折温泉がある。肘折温泉の源泉の多くは高温の沸騰泉で、川から水を引いて井内に注入し温泉水?を回収しているのだという。また、かつて近傍で、高温岩体発電のための大深度試掘調査が行われたことがある。250℃を越える高温が確認されたが、得られるエネルギー量が期待ほど多くなく、その後開発が進んでいない。

肘折火山の岩石は流紋岩~デイサイト質で、極めて粘っこい溶岩だった。このタイプの火山は爆発的な激しい噴火活動をすることが知られている。ここでチョット1万年前にタイムスリップしてみよう。月山北東麓の何もない丘陵地に、突如として小さな火山噴火活動が始まった。溶岩ドームの成長とその崩壊(火砕流)を繰り返し、火山は徐々に拡大していく。あるとき、火山内部の高熱と多量の浸透水により巨大な水蒸気爆発を生じ、山体のあらかたが吹き飛ぶ。その後、火山活動の沈静化と共に山体跡が200~300mも沈降し、陥没カルデラとなった。火山活動後しばらくは、カルデラ湖の環境となり、流れ込む銅山川によりカルデラ内の埋積が行われ、同時に周辺のカルデラ壁や火砕流台地の下刻浸食が進んだ。その結果、湖は干上がり、現在のような盆地地形が生まれたものと想像する。

当地に湧き出す湯を見つけた老僧(地蔵権現)が折れた肘を癒やしてから1200年あまり、雪深い山里のひなびた温泉街は今も人々の旅情をかき立てる。かつては体の傷や疲れを治すために、近郷近在の人々でにぎわった湯治場の湯。今は現代社会に荒み、日常生活に疲れた人々の心を癒やす新たな効能に、人々が惹(ひ)かれ訪れる。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ